最近「詩」が注目されていることを知っていますか。一見、奥深いイメージのある詩の世界ですが、近年20代、30代の若手詩人が活躍しており、詩集や朗読はもちろんのこと、映画や展覧会など詩の楽しみ方がぐんぐん拡張しています。秋の夜長、詩集を片手にゆっくり読書するのも粋かもしれません。最新作『恋人たちはせーので光る』を出版したばかりの詩人・最果タヒさんに詩の魅力についてじっくり教えてもらいました。

![]()

最果タヒ(さいはて たひ)

2004年よりインターネット上で詩作をはじめ、翌年より「現代詩手帖」の新人作品欄に投稿をはじめる。2008(平成20)年『グッドモーニング』で中原中也賞を受賞。2015年、『死んでしまう系のぼくらに』で現代詩花椿賞を受賞。詩集に『空が分裂する』『夜空はいつでも最高密度の青色だ』、小説に『星か獣になる季節』『少女ABCDEFGHIJKLMN』『十代に共感する奴はみんな嘘つき』などがある。

Website:http://tahi.jp/

Twitter:@tt_ss

![]()

高校生が詩を書きはじめた理由

―最果さんが詩を書きはじめたきっかけを教えてください。

最果タヒさん(以下、敬称略):もともと幼い頃から言葉遊びが好きでした。思春期にさしかかった頃、現実社会で意味のない一言をポロっと口にすると「なにを言ってんの?」みたいな圧力を感じてすごくしんどかったんです。ちょうどその時期、インターネットが盛り上がりはじめたタイミングだったこともあって、自分の脳みそをそのままバッっと出すような、意味とか理屈とは関係のない文章をブログに投稿しはじめました。まだ、そのときは詩として書いてはいなかったのですが、そこがきっかけではあったと思います。

―はじまりはインターネットだったんですね。

最果:当時はまだインターネットで発信する人もごく一部で。SNSもなかったし、人目を気にせず好き勝手言葉を発している感じが好きでしたし、だからこそ、ここなら書けると思ったのかもしれないです。そこで書いていた文章を見た人がそれを「詩みたいだ」と言って。それから、詩を書いている、と意識するようになりました。詩のサイトや、詩の雑誌に投稿するようになりました。

最果:雑誌へ投稿を続けていたら2006年に「現代詩手帖賞」をもらい、その後、1冊目の詩集『グッドモーニング』を出版して中原中也賞をいただきました。受賞後、ジュンク堂書店池袋店の書店員さんが私の詩集におすすめPOPを付けてくれて…。それを見た講談社の方が、詩集を読んでくれて、そこから『別冊少年マガジン』での詩の連載がはじまりました。

詩で言葉の箱を開けたい

―今まではインターネットや詩の雑誌だったフィールドが漫画雑誌へと広がって変わったことはありますか?

最果:当時は自分が何を書いているのか、よくわからなかったんです。読んだ人から「詩だ」と言われて、だから自分は「詩だ」と認識し始めたけれど、結局私にはわかるのは書き終わった時の手ごたえだけで…。書く瞬間、反射的に言葉を捕まえているだけで、結果として自分が何を書いているのか、そこがよくわかっていませんでした。

でも、漫画誌に載るようになり、詩を読むつもりではないひとの目に作品が触れるようになり、読む人の存在というものを書く上で、実感するようになりました。

―そうなんですね。

最果:もちろんそれまでも読んでくれる人はいました。でも、「詩である」ということが前提にならない場所で詩を書くことが、私の中ではすごく自然に感じられたんです。そういう状態で読む人がいる、と思うことで、言葉がもっと自由になった気がしました。私にとって言葉は、自分の内面から出てくるものではなく、他人と自分の間に漂っているものなんです。だから、読む人がいてやっと、言葉が大きく動き出すのかもしれません。ブログを書いていたころも、気づいてはいなかったけれど、きっと同じだったのだと思います。人がなんとなくいる場所だからこそ、書けるものがあったんだと思うんです。

―「内面から出てくる言葉」としては書かれていないのですね。

最果:言葉は、たくさんの人が共有しているものだと思っています。だから、いろんな人がいろんな意味をその言葉に感じている。だから「愛」とかいう言葉は重く聞こえるのかな、とか。そういうぎゅうぎゅう詰めになっている言葉を、ぱっと開くような、そんな書き方ができたらいいなと思っています。言葉の価値が更新されていくような、そういう言葉の使い方が好きです。

―なるほど。

最果:私は、何かを吐露して共感してもらうより、無数の人がもつ言葉のフタを開けることに、言葉の力を感じます。言葉はいろんな人と繋がっていて、私が書くことでみんなの言葉のイメージがざわざわと動く。動き方はバラバラでそのコントロールできない部分こそが魅力的だと思うんです。

デビュー12年目、けれど、デビュー作を作るつもりで

最新作『恋人たちはせーので光る』

最新作『恋人たちはせーので光る』

―普段はどういうタイミングで詩を書いてるのでしょう?

最果:ぼーっとしているときです。時間を決めたり、「書かなきゃ」と思うと書けなくなるので、お店で並んでいるときや電車乗ってるときにスマートフォンで書きます。

―詩はどうやって思い浮かぶのですか?

最果:何か言いたいから書くっていうより気のおもむくままに言葉を出していきます。無意識の中で書く、というか。いちばんいいのは、避雷針になる感じ。びりびりしびれながら書いていくけど、これは私が書いているのか?言葉自身が書いているのか?とわからなくなるときが、よいと思っています。1行目から2行目に心地よいリズムで飛べるとポンポンポンって次も飛べるんです。最初にどれくらいよいスタートを切れるかが大事なのかな、とは思っていますが、あまりそこのルールを知ろうとはしていないかもしれません。それで書けなくなったら困るので…。詩って写真みたい。行間にある一瞬のハッって気づく部分がとても大事だと思っています。

―瞬間をとらえて書いているんですね。

最果:驚きの繰り返しの中で実感を得ている感じです。

―最新作『恋人たちはせーので光る』についてもお話を伺いたいです。今回はどんなきっかけで作ったのでしょうか?

最果:私はいつも、詩を書き溜めていると、あるとき急に「詩集だ!作ろう!」という気持ちになります。イモムシがいっぱいエサを食べてサナギになるような感覚です(笑)。最近書いた詩、それから昔の詩、それらをずらーっと読み直していくと、なんとなく軸になる詩がみえてきます。その流れに呼応するように、詩がまたできて、詩集がどんどん組み立てられていく感じです。その作業をすると、自分の作風がパッと変わるので、やっぱり詩集を編むのはサナギっぽいなあ、って思います。

―今回の詩集の見どころはありますか?

最果:詩を書き始めて15年になりますが、デビュー作だと思って編みました。というのも表紙の詩「超絶っ子」は12〜13年前の詩でずっと駄作だと思っていた詩なんです。でも今回急に詩の方から「おーい!」って呼ばれて、改めて読んだらすごくいいと思って。自分が変化して、詩にやっと追いついたのかもしれません。ここまで昔の詩に遡ったのははじめてで、デビュー作を作るみたいだったなと組み終わってから思いました。この詩の他にも3編、昔の詩が入っていきました。最果タヒの今まで、という感じがとても強くしたんです。

―最果さんの詩集はタイトルもキャッチ―ですよね。『恋人たちはせーので光る』にした理由を教えてもらえますか?

最果:最初から「恋」をテーマにしようとは思っていたんです。恋ってファンタジーのような響きがあって愛よりポップで漂白されている感じ。そういういわゆるかわいくパッケージされた恋という言葉を、破壊したい衝動がありました。恋も生活の一部やで、と。

タイトルは…私はどんな作品を書くより時間をかけて悩むんですが、でも、出るときはいつもすっと出てきます。この『恋人たちはせーので光る』も、もうダメだ、何も出ない、と思って、諦め書けた時にするって出てきました。ある一面でしか解釈ができない言葉ではない、というところがいいなと思って採用しました。

「恋人たちはせーので光る」という言葉を、誰が言っているのかでも印象が変わってくる。恋人がいる人なのか、ひとりきりの人なのか。まっくらなところから遠くの光を見ているのか、それとも光の中にいて、光っていることを忘れてしまった人なのか。幸せにきらきらした言葉にも見えるけど、でも孤独な時間を過ごす中で、遠くに街灯を見つけるような、そんなほっとする瞬間を描く言葉でもあるのかなって。

―いろんな読み解き方ができるタイトルですよね。

最果:詩集のタイトルは何度も目に触れて、本棚にずっとあって、読んでいない時間も視界に入る言葉だから、どう読み解けばいいか正解があるように見える言葉にはしたくないなと思っています。でも、だからこそタイトル決めは勇気が必要で、いつも最後まで「これで大丈夫かな?」って葛藤しています (笑)。

―あとがきに書いてある「自分がひとりであることを、否定し、傷つける必要なんてない」という言葉に励まされました。

最果:私の詩は「若者に共感される」「誰かの気持ちを代弁している」と言われることが多いんですけど、あまり私はそういうふうに思っていなくて…。むしろ、誰にも理解されないだろうな、と思いながらずっと書いてきたんです。誰かの顔色を気にして言葉を選ぶ時間が嫌で、だからこそネットに逃げて、勝手気儘に言葉をつづっていたから。だから、私にとって詩は、誰かからの共感を期待することから、一番離れた場所にあるものです。人はずっと誰かと一緒にいるわけではないし、沢山の人が周りにいても、自分をひとりだと思うことはある。みんながいるからこそ、みんなと自分の間にある溝を強く意識する。そんなとき、その人に届いていく言葉は、もしかしたら別の誰かがひとりぼっちで書いた言葉なんじゃないかと、思っています。

―43編の詩がそれぞれ異なったデザインなのもおもしろいですよね。

最果:今まで佐々木俊さんにデザインをお願いしていましたが、今回は思い切って祖父江慎さんにお願いしました。編集者さんからデザイナーを変えてみることを提案されたのがきっかけでしたが、佐々木さんと良いものを作ってきた自負もあったし、最初はだいぶ悩みました。

詩集のデザインって、単純な外側の話ではなくて、詩の呼吸や立ち位置を決めていくものだと思っています。そう強く思うようになったのは、去年、太田市美術館で開催した詩の展示「ことばをながめる、ことばとあるく——詩と歌のある風景」でした。そこで、祖父江さんと服部一成さんと佐々木さん、私が大好きなデザイナーさんたちに、詩を展示作品としてデザインしていただいたんです。言葉ってふしぎで、私は「言葉を書く人」だけど、言葉だけ作っても、それを文字にするか声にするかしないと、外には出ていかないんです。かならず誰かの力を必要とする。そして、言葉が文字になるとき、どんな変化が起こっているのか。雑誌や本だけを見ていると、結構鈍感になって気づかなくなっているんだって、展示を見て思いました。3人とも、私が書いた言葉を、書いていた瞬間の呼吸まで織り込んでいくようにデザインしていて、びっくりしました。もちろん本でもそれはあるんだけど、展示という形になって、よりそれが強調されていて。書いたときの感覚がそのまま蘇ったみたいでした。

デザイナーは作家の内面に入って、作品そのものを理解し、本の“肌”を作ってくれる人だと思っています。編集さんがデザイナーを変えることを提案した時、「最果さんはこれからも、まだたくさんずっと書いていくんだ」ってことをおっしゃっていて、そう言われたときに、確かにこれは自分のこれからのために、必要なのかもしれない、重要かもしれないって思ったんです。生っぽい詩であり続けたいなら、肌から血が噴き出る勢いで作り続けないといけないと感じて、1度、全てを剥ぎ取る勇気を出しました。

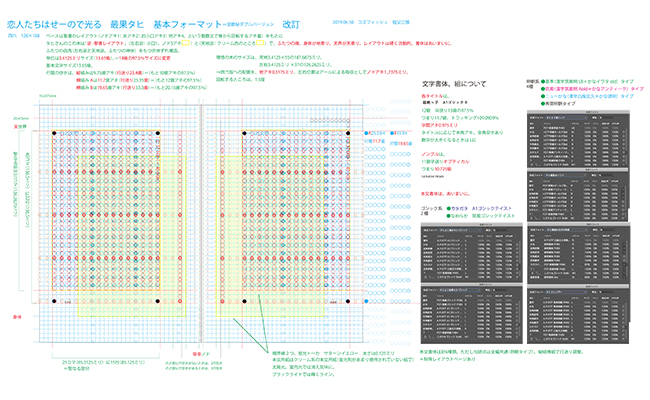

既存のフォーマットに全くこだわらない自由なデザイン

既存のフォーマットに全くこだわらない自由なデザイン

―並々ならぬ思いがあるんですね。祖父江さんにデザインをお願いしてみてどうでしたか?

祖父江慎さんによる本文デザイン

祖父江慎さんによる本文デザイン

最果:言葉の呼吸が拡張されていって、もう、言葉が話しているなって思いました。言葉にはいろんな人にとっての意味が詰め込まれていて、そして、言葉それぞれがもう勝手に喋り出すような感覚になるときがあります。私が書こうとしているのは、たぶん、その言葉の勝手な語りを巻き込んだもの。その部分まで汲み取ったデザインをしてもらえたことが、とても嬉しかったです。あと、本文デザインの基本フォーマットを最初に見せてもらったんですが、そこに「逆-聖書レイアウト」「ふたつの魂。身体が地寄り、天界が天寄り」って書いてあったんです。他にも、「聖」と「俗」ゾーンや数秘、とあるから、?が頭からいっぱいでてきて衝撃でした(笑)。だけど、実際にデザインされたページを見ると、迫ってくる生っぽさがあって、すごい……。詩によって組みが変わっていくのですが、薄い蛍光イエローの線だけはずっとおなじところに入っているんです。それが、また動き回る星空の中で北極星だけがじっとしている、って感じがしてとても気に入っています。

「よく分からないけど詩ってなんかいい」最果タヒが見つめる詩の未来

―詩を読むことってどんな魅力があると思いますか?

最果:私は、人はわかりあえない存在だと思っていて。むしろ、わかりあえないからこそ、私という人はいて、あなたという人はいるのだろうな、と思っているんです。他人に理解されることだけを求めていたら、たぶん、私は「私じゃなくてもいい人」になってしまう。誰にもわかってもらえない部分をどうしても抱えていきていくんだろうなって思います。そして、詩は、人のそんな部分に届くことのある言葉なんじゃないかとおもうんです。文脈のない言葉、意味を持たない言葉。詩って、日常に風穴を開けてくれる存在だと思います。5年前『死んでしまう系のぼくらに』を出版した頃のSNSにはどこか詩的な雰囲気がありました。誰が言っているかより、言葉だけがタイムラインに流れてくるのがあぶくみたいで、そこまで意味を持たない感じが良かったです。すごく、詩を求めている空気があったというか。

―今は違いますか?

最果:最近は、「何を発信するか」がとても重要視されているように感じます。だから、詩というよりはメッセージがSNSの主流になっているのかもしれません。それは、ネットが生活のひとつのツールとして機能しているからこそ、だと思うんですが。でもやっぱり、SNSでなくてもどこかで、詩に出会う瞬間が人にあるといいなと思います。そういう時間を作れたら、とても楽しいし、刺激的だと思う。詩にふれて「分かんないけどグッときた」と思うことができたら、その瞬間からきっと、言葉というものがまったく別の存在に見えてくると思うんです。

―たしかに詩にふれることで、いろいろと思いを馳せられるようになるのはおもしろいです。これから詩以外の表現方法でやってみたいことはありますか?

最果:絵本の文を書いてみたいです。絵本がすごく好きで、好きすぎて、書くのが怖いぐらいです。

―絵本、おもしろそうです!

最果:昔読んでいた絵本を読み直すとかなりファンキーなんですよ。文体がぐるぐる変わる、文章の話者も切り替わりまくる。でもそういう自由が、ものすごく楽しくて、そして「わかりづらい」わけじゃない。子供のダイナミックな頭の中そのもの、って感じがして、絵本の文は非常に好きです。

―では最後に詩で挑戦してみたいことを教えてください!

最果:詩を街に置いてみたいです。詩集で詩を読もうとすると、慣れていないとどうしても「読もう」と強く意識して、「理解しよう」って1行ずつ解読するように言葉を追ってしまいます。でも、詩を理解しようとなんてしなくていいって思うんです。「わかんないけど、なんかいいな」って思えたら、そこにあるわからなさってとても大切なものだと思う。そういう瞬間が、街に詩を置くことで、もしかしたらできるんじゃないかなって思っています。不意打ちで、詩に出会う。それが詩だとすらわからない状態で、その言葉を読んでいって、「読んじゃったけど、これなんだったんだろう」と思いながら、でも、忘れられなかったり。そういう詩のありかたが、もっと増えたらいいなと思います。以前、ルミネのクリスマスキャンペーンでルミネの階段や壁やエレベーターに詩を置いてもらって、そのときもふとその言葉に出会う人がとても多くて嬉しかったんです。また、そういうことができるようがんばります。

―最果さん、ありがとうございました!

- ■書籍情報

- 『恋人たちはせーので光る』

- 著者:最果タヒ

- ブックデザイン:祖父江慎

- 出版社:リトルモア

■一緒に読みたい記事